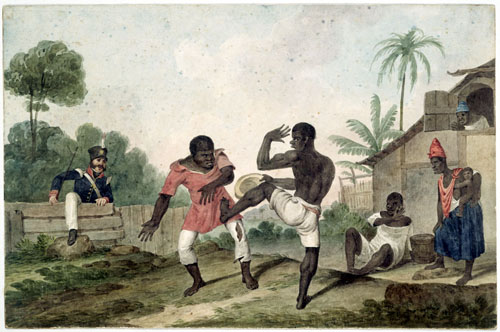

「カポエイラとは1500年頃から始まったポルトガルのブラジル植民地時代にアフリカから連れてこられた黒人奴隷達がブラジルで自由を勝ち取るために編み出した格闘護身術である。格闘のような支配者階級に取って脅威となるものの練習は固く禁じられていて、踊っている様に見せかけて練習した。そして手かせを付けられた状態だったため足技が中心の格闘技となった。」 というのはわりと一般的なカポエイラに対する認識ですが、実際のところカポエイラの起源に付いては今でも大きな議論となっています。もともとアフリカにあったというアフリカ起源説やブラジルで生まれたというブラジル起源説、特に手かせをしていないといけなかったという事実は確認されていない。等々研究は目下進んでいますが、奴隷制を過去の汚点と捉えたブラジル政府は当時の文献や資料等を処分してしまい事実は闇に葬られてしまっていて難航しています。 そんなカポエイラですが、一ついえるのは「カポエイラはただの格闘技ではない。」ということです。カポエイラは格闘技をベースとして様々他の要素が織り混ざって出来ている一つの芸術なのです。いったいどんな要素があって、それがどのように織り混ざっているのでしょう?

元々カポエイラは戦うために編み出されたものと言われています。残されている文献にはナイフ等の武器を使用した事例も残っていて、初期の頃はもっと純粋に戦うためのツールだった様です。円運動から繰り出される蹴りや他の立ち技格闘技の基本の蹴り(回し蹴り等)、足払い、頭突き等が主ですが、様々なバリエーションの手を使った攻撃も存在します。

他の格闘技との大きな違いはそのステップワークにあります。「ジンガ」と呼ばれる基本のステップは常に左右前後に身体を動かし、あたかもダンスのステップを踏んでいる様に見えます。しかしこの「ジンガ」がカポエイラの動きの中心となり基盤となります。「ジンガ」から攻防のやりとりが繰り広げられます。

逆立ちや測転、ブリッジなど、逆さまになる動きや宙返り等、様々アクロバットの動きがあります。ただ単に場を盛り上げるため行われる事もありますが、一つ一つのアクロバットの動きもコントロール次第で攻撃の動きとして使われます。近年になって加えられた動きも多くあり、ただのアクロバット大会になってしまう傾向もありますが、上手く組み込んでいく事で幅広いカポエイラを楽しむ事ができます。

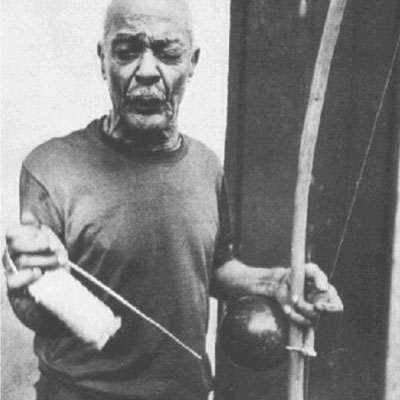

音楽はカポエイラの中でも大変重要な役割を果たします。カポエイラをする人はポルトガル語でカポエイラの歌を覚え、楽器の練習をする事でカポエイラ特有の雰囲気を作っていきます。ビリンバウと呼ばれる一弦楽器をメインに置き、アタバキ(コンガ風の太鼓)、パンデイロ(タンバリン風のリズム楽器)、アゴゴ(カウベル)等で構成される楽器隊(バテリア)がリズムを刻み、参加者全員が手拍子をしながらリードの呼びかけに応えて歌うというスタイルです。

これらの要素が全て融合した一つの芸術の形がカポエイラだと私達は認識しています。身体を使った会話ですが、時に激しく、時に美しく、時に面白く、まるで劇を見ているかの様に見るものを魅了するそんなやり取り、駆け引き、対話がカポエイラなのです。 カポエイラはかつてギャング等の暴力の手段として用いられることもあり現在私達が知ってるカポエイラとは大きく異なっていた様です。1889年にはカポエイラは犯罪として規定され公共の場等での練習は拘留や処刑等の刑罰が与えられました。しかしその後もカポエイラを練習する人は後を絶たず、連綿と受け継がれてきました。そして1920年代後半に現在ではカポエイラの歴史の中でも2大巨頭と称される人物が現れます。そしてこの2人がのこした2つのスタイルが今私達が行っているカポエイラの基礎となっていきます。